世間は三連休を終えて、お盆休みに突入している頃でしょうか。

私はと言うと、今年は公認コーチ3を取得しようとチャレンジしたものの、この研修過程が想像以上にハードなものだったので今は疲労困憊といったところです。

秋にローイング競技の専門科目研修が控えているものの、共通科目研修×3日間をこの3連休でなんとか終えることができました。

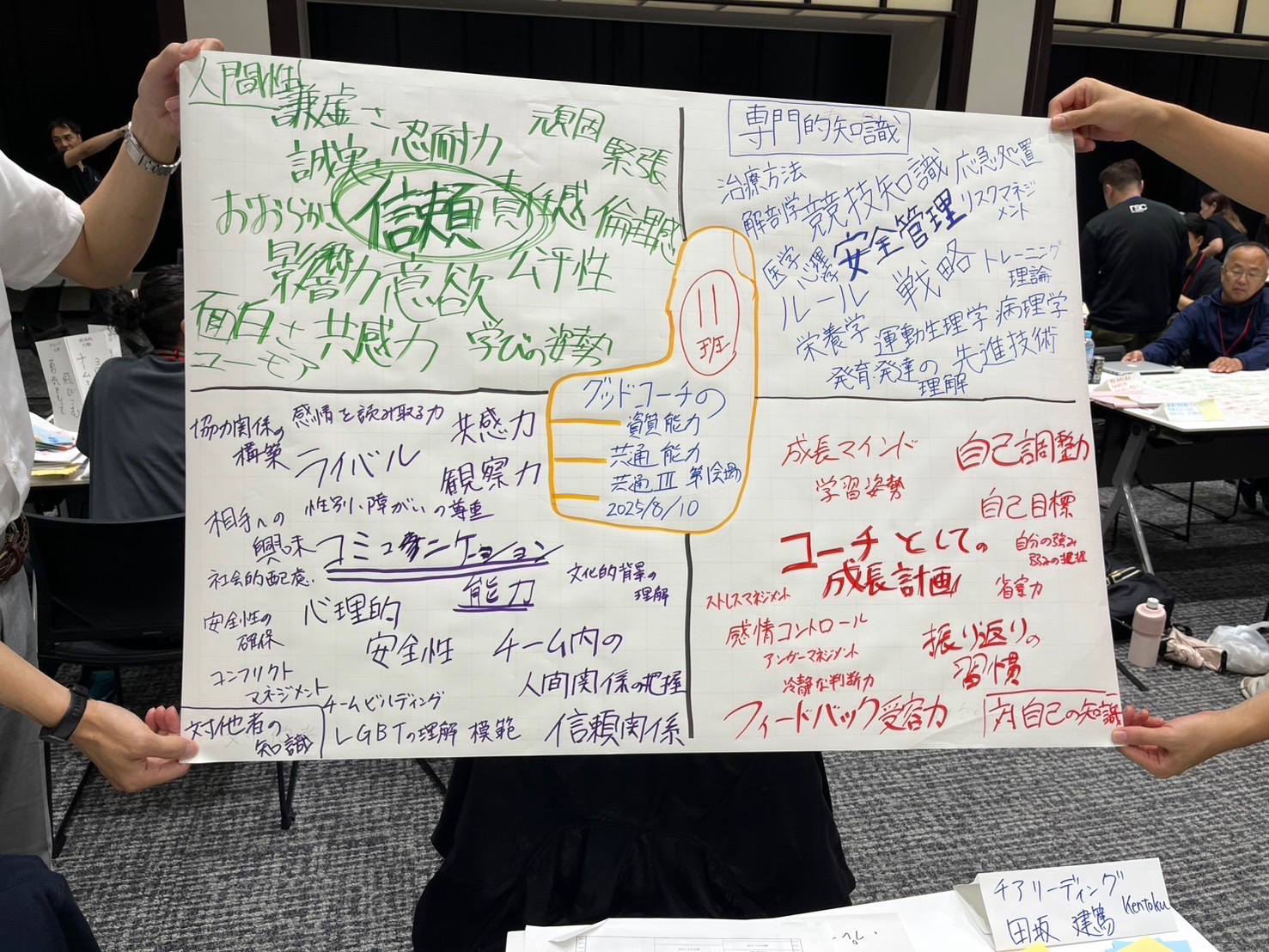

JSPOが企画する共通科目研修は様々な競技での指導者やアスレティックトレーナー、栄養士がここに集い、コーチングについての知識や理解を学ぶといった内容でした。

今年度だけでも全国各地とオンラインも含めて計10会場も開催されるとあって、当初は今回の研修参加者もたかが知れているだろうとたかをくくっていたのですが、いざ会場に着いてみると想像以上の会場の広さと人数に圧倒されたのが正直な感想です。

着くやいなや参加者の名簿が机に置いてあり、拝見したところ、このローイング種目だけでも自分を含めて6名が参加をしており、中には知った顔もそこにあったことが唯一の安心材料でもありました。

それでも世間がお休みの中、連日9時間ほどのみっちりの集合研修ですから参加者だけでなく、講師をはじめとしたコーチデベロッパーの方々も相当に大変だったことかと思います。

ましてや研修の内容はその9割がグループでのディスカッションのようなものばかりですから、初日は緊張感で妙な疲れが残りました。それでも日を増すごとにだんだんと楽しさも増してくるのと、あるべき理想のコーチ像というのを自身でもイメージできてくるのでモチベーションも自然と上がってくる内容でもありました。

まずはここに参加させていただけたことを感謝するとともに、しっかりと学んだことをボート部の監督業でもしっかりと生かしていくことが必要だと感じています。

また、こうした専門資格については今後、指導者を志す方は是非とも受講していただくべきであるというのも改めて感じました。

昨今はこの指導者資格が厳格に求められる時代にありますが、とうの昔に取り終えた方であればそもそも当時とは内容自体が異なるものではないかと推察します。

ここにきてまたスポーツ界を騒がせることとなった高校野球の問題、そしてボート界にも同様にコンプライアンス上の話題が今まさにメディアを騒がせていますね。

もちろんメディアは情報だけが先行するので、真実こそ闇の中といった風潮さえありますが、やはり火のないところに煙もたたないという見方もあるでしょう。

この研修では「スポハラ」というフレーズを初めて耳にしましたが、スポーツ界こそ多くのハラスメントが潜んでいます。

こうした悪しき伝統やスポーツ界独特の文化を変えていくにはまず指導者からなのだと思います。

選手の成長はもとより、指導者こそ自らの理想のコーチ像を追求して、学び成長していくことが必要な時代なのですから、ここで学んだことを肝に銘じながら私自身もこれから過ごしていこうと思います。

またときにはこのブログで学んだ知識なんかも紹介しながらお伝えしていきますので、スポーツだけでなく、社会の中で生かせることがありましたら皆さまも是非参考にしてみてください。

さて、そんなわけで言い訳が長くなりましたが、週末の練習に参加できず、動画やLINEでのやり取りのみで終えたのが先週でした。

ですが、その罪滅ぼしもあって、週の中日でもある水曜日に久々の平日練習に参加はしてきました。

夏練を開始して間もない時期であったことや、練習開始時間の8時ともなると暑さもすでに限界に近い環境ということもあってか、私が見た淡路、白川のペアも決して調子がいいとは言えない状況ではありました。

こうなると言いたくて仕方がなくなるのも自分の性格なのですが、やはり練習をする上での心がけというか、練習に向かう気持ちというのも大事なのだとその時は特に感じました。

こちらが思うほど、本人たちができていなかったかどうか、私がすべてを把握しているわけではありません。

それでもやはり今年のスローガンにも掲げた通り、行動でしか変えられないのですから、私が伝えたことの意味が彼らに伝わっていればと信じるだけなのです。

それ以降もその日の具合や練習内容についての振り返りはこちらが思うほど発信もなければ聞かねば答えぬという日々が続いています。

何度も言うようにプレーヤーの有能さと人間性を直接的に向上されることは指導者には不可能であり、仮に環境の一部として間接的に影響を与えることができたとしても直接的にプレーヤー本人を変えることはできないのも事実です。

これは言わば、この研修でも学んだ〝プレイヤーズセンタード〟の考えにも直結しているところです。

だからこそ関わり方も含めて、指導者自らが成長していくしか他ならないのかもしれませんね。(結城さんには愚痴として言いましたが、口うるさく言う方も本当に疲れるんですよね…)

また土曜日には月1回のオンラインミーティングも実施しました。

特にこの日は練習自体もチームとしてではなく、個(クルー)になっているので、現在の状況や自身の学びについて、そしてこれからについてというテーマで特に1年生を中心にアウトプットをしてもらいました。

それぞれが今抱える課題や意識していることを聞いていると技術的なことを以前より感じ始めていることも知ることができました。

それはつい一か月前と比べても大きな成長ですし、だんだんと自分自身に何が必要で、何を修正すべきかもそれぞれが口にできるようにもなってきています。

そしてこうした課題は『何を、いつまでに、どのように』など具体的に改善していくことをしなければ到底目標としているところにはたどり着きません。

なんとなく課題意識はありながら、気づけば時間だけが過ぎていて、いつも振り返ってばかりいるなんて人生でも往々にしてあることです。

何かを志す場合、いつだって未来形でものごとを見ていく必要があり、その方法や過程が分からなければ相談する、これが通常のサイクルなのだと思います。

そういう意味では遠慮も何もいらないのですから、積極的に質問してくる姿勢など、受け身ではない新しい自分をもこれから成長させていってほしいなと期待を込めることにします。

さて、こう書いていくと私の愚痴?不満?期待していること?をつらつらと述べているようにもなるので、これは思いの一方通行でもあり、きちんとコミュニケーションを取っていく必要があるのだという課題も浮き彫りになります。

この研修を通じて、理想のコーチ像、コーチ哲学としてまとめた言葉は、

「選手が自身で目標を設定し、自己実現に向けて主体的に取り組めるための伴走者となること」です。

なれているかな?いやいや、全然足りていませんね。

だからこそ私自身も彼ら、彼女らにきちんと評価されるべきなのでしょう。

未熟な指導者でもあるからこそ、共に学び、共に成長していけたらと思います。

ふつつか者ですが、これからもよろしくお願いいたします。

コメント